Wilhelm Morgner: Expressionistischer Künstler aus Soest

- 23. Juli 2025

- 8 Min. Lesezeit

Aktualisiert: 27. Aug. 2025

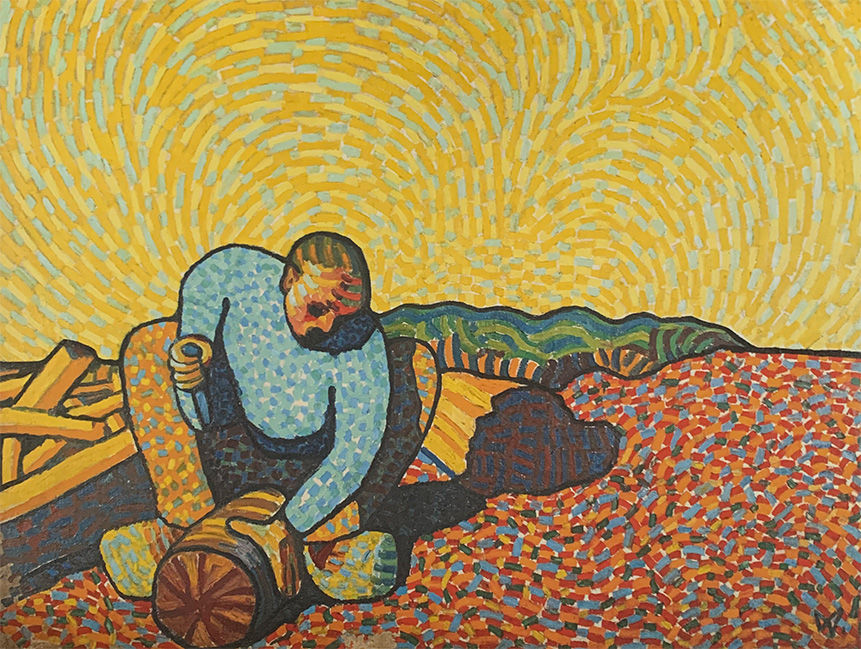

Wilhelm Morgner zählt zu den eigenständigsten Stimmen des deutschen Expressionismus. Sein kurzes Leben war geprägt von intensiver künstlerischer Suche, geistiger Unruhe und einem Werk, das mich bis heute durch seine kraftvolle Farbigkeit und spirituelle Tiefe beeindruckt. Morgner war ein Ausnahmetalent, das in nur wenigen Jahren ein herausragendes Werk geschaffen hatte. In den vier Jahren von 1909 bis 1913 liegen Anfang und Ende seiner farbintensiven, ausdrucksstarken und großformatigen Ölbilder.

Inhaltsverzeichnis

Wilhelm Morgners künstlerische Entwicklung in Soest

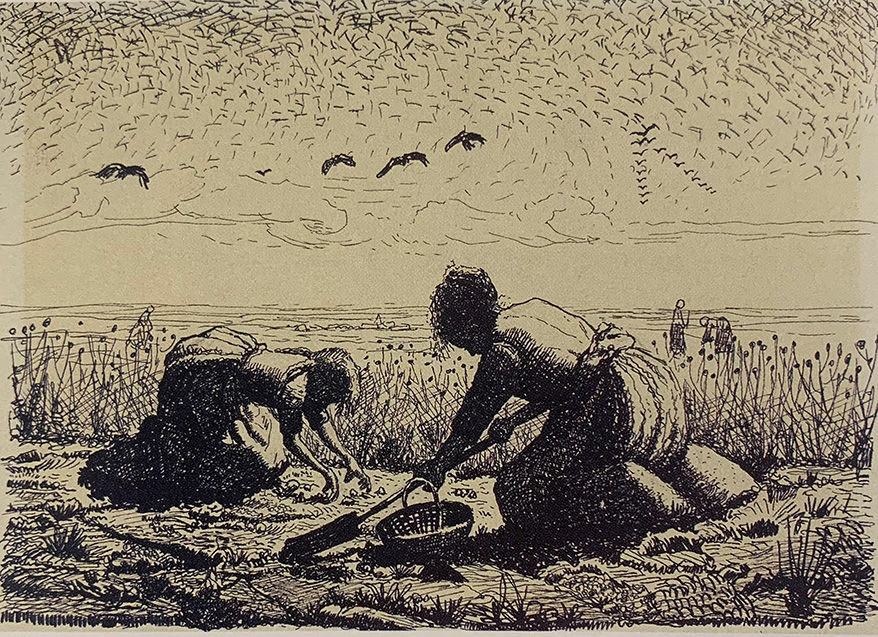

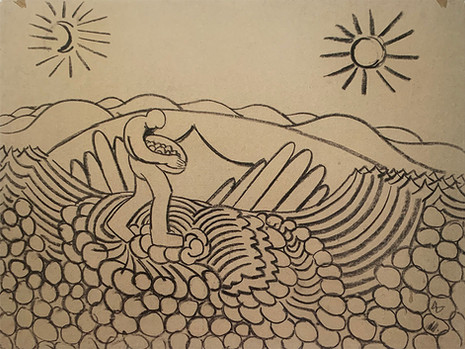

Wilhelm Morgner, geboren 1891 in Soest, zeigte schon früh ein außergewöhnliches zeichnerisches Talent. Von Jugend an waren Bleistift, Grafitstift, Tusche und Kohle seine ständigen Begleiter und blieben lebenslang seine bevorzugten Ausdrucksmittel. Für mich zählen gerade seine zeichnerischen und grafischen Arbeiten zu seinen ausdrucksstärksten Werken. Sie geben mir das Gefühl, einen tiefen Einblick in seine Sehnsüchte zu erhalten.

Die Schulzeit war für Morgner durchweg eine Last. In seinen Briefen berichtet er von Unverständnis seitens der Mitschüler und Lehrer, von Hänseleien und Schlägereien auf dem Schulhof. Ähnlich empfand er das Spießbürgertum seiner Heimatstadt, das seiner Kunst mit Spott begegnete.

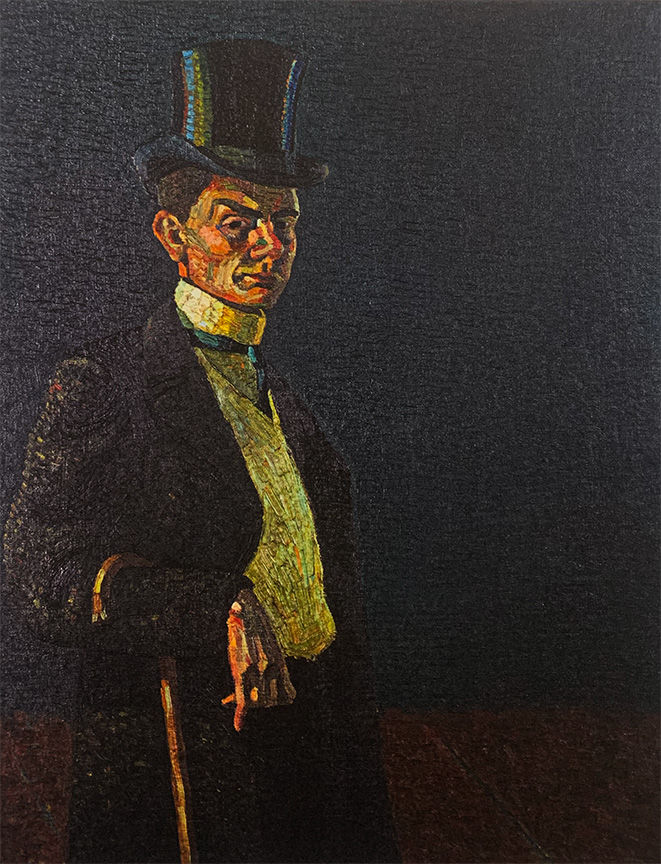

In einem meiner Lieblingswerke, einem Selbstporträt, inszenierte sich Morgner bewusst in überheblicher Darstellung. Mit Zylinder und Frack, die schon damals nicht mehr gängige Mode waren, blickt er selbstbewusst und herausfordernd auf den Betrachter, das damalige Spießbürgertum. Das war seine ganz persönliche künstlerische Kriegserklärung an den Geist seiner Kleinstadt.

Trotz dieser Ablehnung blieb Soest für Morgner prägend. Die Felder, die Natur und die arbeitenden Menschen der ländlichen Umgebung wurden zu zentralen Motiven seiner frühen Arbeiten. Morgner streifte durch die Soester Börde und skizzierte Bauern, Holzfäller, Steinbrucharbeiter, einfache Menschen inmitten harter Arbeit. Diese Figuren wurden zur Projektionsfläche seiner spirituellen und künstlerischen Suche. Auch wenn Morgner Soest mehrfach verlassen hat, waren seine Unternehmungen nicht von Dauer.

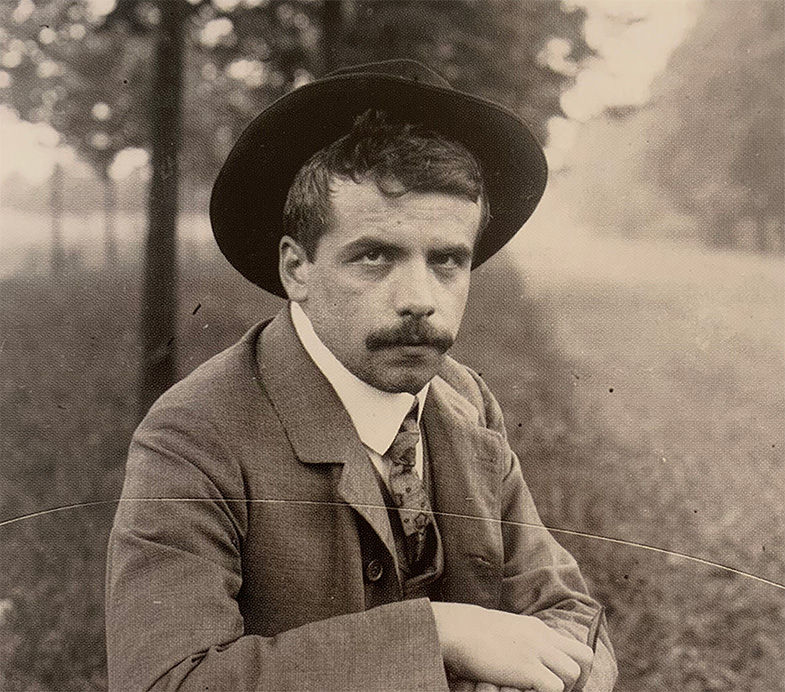

Wilhelm Morgners Briefwechsel mit Georg Tappert

Ein echter Wendepunkt in Morgners Leben war die Begegnung mit dem Berliner Künstler Georg Tappert. Tappert erkannte Morgners Talent sofort und förderte ihn. Morgner war kurzzeitig Schüler an Tapperts Schule in Worpswede. Doch ähnlich wie schon in seiner regulären Schulzeit geriet Morgner auch hier in Konflikt mit den Lehrern und dem Lernstoff. In späteren Briefen äußerte Morgner den Wunsch, nie eine Schule besucht zu haben, um frei von Konventionen und Vorgaben zu sein. Er hielt nichts von Autoritäten und stand für sich und seine Kunst ein, wenn jemand diese angriff.

Trotzdem entschuldigte sich Morgner bei Tappert für seine frühzeitige Abreise von der Kunstschule. Ein Schritt, der in einem Briefaustausch mündete, der bis zu Morgners Lebensende anhielt. In diesen Jahren, von 1908 bis 1917, wurde Tappert zu einem wichtigen Mentor für Morgner, einer Bezugsperson, deren Meinung er respektierte und der er sich auch mit sehr privaten Themen anvertraute. Durch Tappert erhielt Morgner zudem Zugang zur expressionistischen Szene und stellte unter anderem in der Berliner Secession aus, wo Georg Tappert Jurymitglied war.

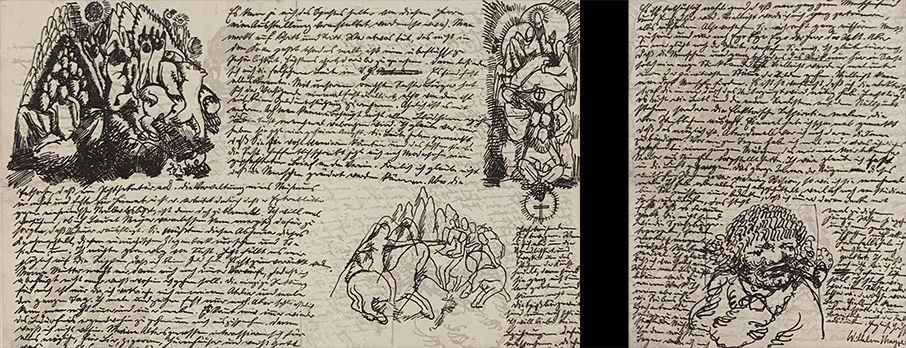

Die intensive Brieffreundschaft mit Tappert, in der Morgner über seine künstlerischen und existenziellen Gedanken schrieb, ist heute ein unschätzbar wertvolles Zeugnis seines Innenlebens. Die Briefe zeigen eindringlich, wie stark Morgner seinen künstlerischen Prozess als persönliche, spirituelle Erfahrung verstand.

Wilhelm Morgners Weg zur abstrakten Malerei

In seinem Werk entfernte sich Wilhelm Morgner rasch vom Naturalismus. Ab 1909 hielt die Farbe Einzug in seine Malerei, zunächst in Form schwerer Erdtöne. Doch bald entdeckte er die Eigenständigkeit der Farbe und setzte sie mutig ein: dick und pastos aufgetragen, punktartig oder mit großem Schwung des Pinsels über die Leinwand geführt, wobei er Komplementärfarben zur gegenseitigen Steigerung nebeneinanderstellte. Seine anfänglich naturalistisch geprägten Motive entwickelte Morgner zunächst über die Loslösung der Farbe von der Natur und ab 1912 schließlich über die Loslösung des Motivs in die Abstraktion.

Farben, Spiritualität und die Abstraktion

Geistig und künstlerisch orientierte sich Morgner am „Blauen Reiter“, insbesondere an Wassily Kandinsky und Franz Marc. Ausgangspunkt seines künstlerischen Weges war die expressionistische Vorstellung vom Künstler als Ausnahmemenschen, der sich von Traditionen befreit und aus sich selbst heraus eine neue Kunst schafft. Unter dem Einfluss Kandinskys, Marcs und den Schriften Friedrich Nietzsches näherte er sich theosophischen und anthroposophischen Vorstellungen an, die ihn zur abstrakten Kunst führten.

Gemeinsam war ihnen die Vorstellung, mit ihrer Kunst unsichtbare geistige Welten zu öffnen. Seinem Mentor Georg Tappert teilte er seine Gedanken mit, eines Tages einen „ornamentalen“ Stil zu entwickeln, ein Vorhaben, das den Höhepunkt seines malerischen Schaffens bilden sollte. Diese ornamentalen Kompositionen, gemalt mit glühenden Farben, machten Wilhelm Morgner zu einem der Pioniere der abstrakten Malerei. Leider machten der Dienst beim Militär und der anschließende Erste Weltkrieg es dem Künstler unmöglich, seine Malerei fortzuführen.

Religiöse Motive und spirituelle Erkenntnis

Zeitlebens schwankte Morgner zwischen einer vehementen Ablehnung jeglicher Formen kirchlicher Zugehörigkeit und einer tiefen Sehnsucht nach Transzendenz. Zunächst zeigte er sich als gelehriger Schüler von Friedrich Nietzsche und dessen Philosophie vom Tod Gottes und der Auferstehung des künstlerischen Übermenschen. Später wandte sich Morgner okkult-theosophischen Lehren zu. Doch immer wieder tauchen in seinem Werk religiöse Themen auf.

Dies ist typisch für die expressionistische Revolte der jungen Künstler, die sich gegen die in ihren Augen abgestorbene Welt ihrer Väter und die seelenlose konventionelle Kunst wandten. Kreuzigungsszenen und Kreuzabnahmen spielen im Œuvre Wilhelm Morgners eine besondere Rolle. Ob als Zeichnungen, Holzschnitte, Radierungen, Aquarelle oder Gemälde, es war Morgner ein zutiefst innewohnendes Bedürfnis, dieses Motiv bis zu seinem Lebensende in immer neuen Werken zu wiederholen oder neu zu fassen. Das letzte von ihm angefertigte Werk war die Radierung „Große Kreuzigung“.

Wilhelm Morgners Selbstbildnisse als Spiegel der Seele

Wilhelm Morgner widmete sich intensiv dem Selbstbildnis. Zwischen 1910 und 1914, im Alter von 19 bis 23 Jahren, schuf er über 100 Selbstporträts in Öl, als Zeichnung und in Druckgrafik. Kein anderer Künstler seiner Generation, hat sich in so einem kurzen Zeitraum, selbst so häufig dargestellt.

Für Morgner war das Selbstporträt ein Medium der Selbsterforschung. In seinen Briefen schreibt er von dem Wunsch, verschiedene Altersstufen künstlerisch zu durchleben und sich in andere Künstler wie van Gogh oder Rembrandt einzufühlen. Seine Selbstporträts zeigen daher keine Eitelkeit, sondern eine tiefe Beschäftigung mit dem Ich, stets im Wechselspiel zwischen äußerer Erscheinung und innerem Zustand.

Ausstellungen von Wilhelm Morgner

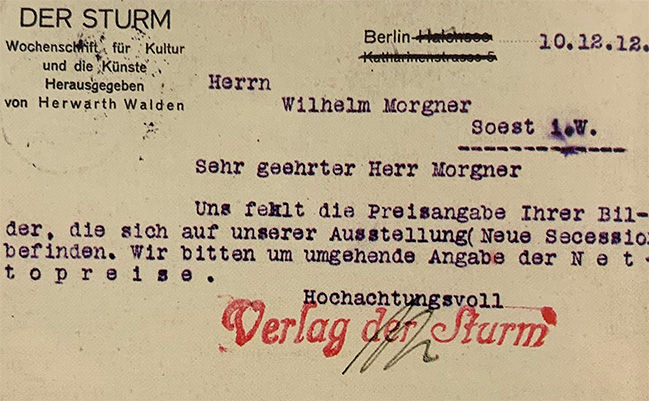

Bereits im Jahr 1913 waren Wilhelm Morgners Werke, sowohl Gemälde als auch Zeichnungen, auf allen wichtigen modernen Kunstausstellungen in Deutschland vertreten. Dazu gehörten die Berliner Secession und die Neue Secession.

Besonders bemerkenswert war, dass Franz Marc 1911 auf Morgner aufmerksam wurde und seine Arbeiten Kandinsky zeigte. Im darauffolgenden Jahr nahm Morgner an der renommierten Ausstellung des Blauen Reiters teil, und seine Werke wurden sogar im Almanach des Blauen Reiters abgedruckt, eine außergewöhnliche Würdigung für einen so jungen Künstler. Auch in der Sturm Galerie von Herwarth Walden und der dazugehörigen künstlerischen Zeitschrift „Der Sturm“ war Morgner prominent präsent, wo seine Druckgrafiken abgebildet und verkauft wurden. Alles samt bedeutende Stationen des expressionistischen Aufbruchs in Deutschland.

Diesen Zugang zur Kunstszene ermöglichte ihm sein Mentor, Georg Tappert. Doch auch wenn dies wie der Traum eines jeden Künstlers klingt, geht aus Morgners Briefen an Tappert hervor, dass er mit der Situation höchst unzufrieden war. Er kritisierte das Vorgehen der Jury, dass seine Bilder nicht an ihn zurückgeschickt wurden, und beklagte den Aufwand, den er hatte, die Werke einzusenden und die richtigen Arbeiten auszuwählen. Er kam letztendlich zu dem Entschluss, nicht mehr ausstellen zu wollen.

Wilhelm Morgners Kriegserfahrungen

Mit Wilhelm Morgners Einzug zum Militärdienst und dem kurz darauf folgenden Ausbruch des Ersten Weltkrieges wurde seine künstlerische Entwicklung stark beeinflusst. Tuschfederzeichnungen und Aquarelle boten dem Künstler die einzige Möglichkeit, sich weiterhin künstlerisch auszudrücken. In den Jahren 1913 bis 1917 füllte Morgner 30 Skizzenbücher und fertigte zahlreiche weitere Zeichnungen auf Einzelblättern an. Ein weiterer Auslöser für diesen Schaffensrausch waren seine Bedenken, am „Militarismus zu zerschellen und dadurch nicht zur Erfüllung zu kommen“.

Anfangs blickte Morgner jedoch mit Euphorie auf den Krieg. Damit war er nicht allein; viele Expressionisten romantisierten den Krieg und sprachen ihm eine notwendige Befreiung der Welt zu. Die Künstler versprachen sich, an der Schwelle einer neuen Welt zu stehen, die nach ihren Vorstellungen geformt und von allem Alten befreit werden konnte. Diese Euphorie wich jedoch schnell, auch bei Morgner, wie er in seinen Briefen an seine Mutter über den sinnlosen Tod seiner Kameraden berichtet.

Kriegsdarstellung und künstlerische Reife

Der Krieg hatte zweifellos einen Einfluss auf Morgners Kunst, jedoch nicht in der Weise, wie es beispielsweise Maler wie Otto Dix zeigten. Morgner zeichnete keine typischen Grabenschlachten, sondern stellte das Kriegsgeschehen in einen mythologischen Kontext. In wolkenverhangenen Gebirgslandschaften begegnen sich in heroischer Nacktheit Pferde und menschliche Gestalten, die mit Speeren und Pfeil und Bogen gegeneinander antreten. In jeder ihrer Kampfhandlungen lässt sich das destruktive Potenzial des realen Krieges erahnen.

Auch wenn Morgner in Briefen die Brutalität des Krieges herunterspielte, hinterließen die Eindrücke bei dem Künstler deutliche Spuren. Durch den Krieg, und besonders durch seinen einjährigen Aufenthalt in Serbien im Jahr 1915, entwickelte Morgner den Umgang mit der Feder zu einem meisterhaften Niveau. Es sind gerade diese späten Zeichnungen von ihm, die in mir die stärksten Gefühle auslösen. Die Darstellung der Menschen und des Lebens abseits der Front ließ den Maler seine reifsten und souveränsten Leistungen erzielen. In seinen Briefen beschrieb er die Farbenpracht der Kleidung und merkte an, dass die Menschen dort genau so herumlaufen, wie er sie vorher in Soest gemalt hat. Der in Soest rastlos suchende Morgner schien in Serbien seinen Weg gefunden zu haben.

1917 wurde Morgner an die Westfront in Flandern geschickt, wo er wenige Zeit später, im Alter von 26 Jahren, gefallen ist.

Auf Flanderns Feldern blüht der Mohn

zwischen den Kreuzen, die Reihe an Reihe

unseren Platz markieren; und am Himmel

fliegen die Lerchen, noch tapfer singend,

kaum zu hören zwischen den Kanonen auf der Erde.

Wir sind die Toten. Vor wenigen Tagen

lebten wir, fühlten die Morgendämmerung,

sahen das Glühen des Sonnenuntergangs,

liebten und wurden geliebt, und jetzt liegen wir

auf Flanderns Feldern.

Nehmt auf unseren Kampf mit dem Feind:

euch werfen wir aus versagenden Händen

die Fackel zu; an euch ist’s, sie hochzuhalten.

Lasst ihr uns, die wir sterben, im Stich,

werden wir nicht schlafen, mag der Mohn auch blühen

auf Flanderns Feldern.

Wilhelm Morgners Einfluss auf die moderne Kunst

Morgner ist weit mehr als nur eine historische Figur. Er steht für die Kraft autodidaktischer Kunst, für den Mut zur subjektiven Sichtweise und für den Versuch, mit Farbe und Form das Unsichtbare sichtbar zu machen. Seine Werke folgten keinen Moden, sondern einem tiefen inneren Bedürfnis, Ausdruck zu finden. In einer Zeit, in der Kunst oft marktgerecht und konzeptuell wird, erinnert uns Wilhelm Morgner daran, dass Kunst auch aus einem zutiefst persönlichen Bedürfnis entstehen kann. Und dass dieses Bedürfnis, wenn es ehrlich ist, selbst über hundert Jahre später noch berühren kann.

Wilhelm Morgners künstlerisches Vermächtnis

Trotz seines kurzen Lebens hinterließ Wilhelm Morgner ein Werk, das in seiner Reife und Intensität einzigartig ist. Nach seinem Tod setzte sich seine Mutter und sein Mentor Georg Tappert, unermüdlich für die Erhaltung seines künstlerischen Nachlasses ein. Heute trägt ein Museum in Soest seinen Namen, das Wilhelm-Morgner-Haus. Es ist stolzer Eigentümer der größten Sammlung seiner Werke und stellt diese dauerhaft aus. Ich kann einen Besuch nur herzlichst empfehlen.

Kommentare