Japonismus: Wie japanische Kunst die europäische Malerei revolutionierte

- 3. Sept. 2025

- 10 Min. Lesezeit

Aktualisiert: 7. Sept. 2025

Wusstest du, dass einige der bekanntesten westlichen Gemälde tatsächlich von japanischer Kunst inspiriert wurden? Im späten 19. Jahrhundert überschwemmten japanische Kunstwerke Europa und lösten eine künstlerische Revolution aus, die als Japonismus bekannt wurde. Eine Bewegung, die die westliche Kunst für immer verändern sollte.

Inhaltsverzeichnis

Japans Öffnung und der Beginn des Japonismus

Um zu verstehen, wie diese künstlerische Revolution begann, müssen wir in eine Zeit zurückgehen, als Japan fast völlig von der Welt abgeschottet war. Über 200 Jahre lang, während der Edo-Zeit, entwickelten japanische Künstler ihre einzigartige Druckkunst völlig unabhängig von westlichen Einflüssen.

Diese Zeit war geprägt von Stabilität und einem unglaublichen kulturellen Wachstum. Ohne äußere Einflüsse konnte sich eine völlig eigenständige Ästhetik entwickeln. Besonders faszinierend war die japanische Druckkunst. Hier erfährst du in meinem Artikel mehr darüber.

Doch 1853 änderte sich alles schlagartig. Amerikanische Kriegsschiffe unter Commodore Perry zwangen Japan zur Öffnung seiner Häfen. Der Vertrag von Kanagawa von 1854 beendete die jahrhundertelange Isolation. Was folgte, war eine Welle japanischer Importe, die Europa regelrecht eroberte.

Du musst dir vorstellen, plötzlich konnten europäische Sammler Kunstwerke erwerben, die sich über 200 Jahre völlig parallel zu allem entwickelt hatten, was sie kannten und die alles zuvor gesehene übertrafen.

Die Pariser Weltausstellungen bringen Japan nach Europa

Angeheizt wurde diese Faszination durch die Pariser Weltausstellungen von 1867, 1878 und 1889. Zum ersten Mal konnten Besucher japanische Handwerkskunst aus der Nähe betrachten und einem riesigen Publikum wurde diese Kunst zugänglich gemacht.

Bei der ersten Pariser Weltausstellung 1867 erlebten die Besucher einen wahren Kulturschock. Die Massen drängten sich vor den Ständen japanischer Aussteller. Jeder wollte ein Stück dieser geheimnisvollen, jahrhundertelang verborgenen Kultur besitzen. Was als reine Sammelleidenschaft begann, sollte sich schnell zu einer der bedeutendsten künstlerischen Bewegungen der Moderne entwickeln.

Was ist Japonismus genau?

Der Begriff Japonismus wurde vom französischen Kunstkritiker Philippe Burty geprägt. Er bezeichnet nicht nur die Begeisterung für japanische Kunst oder die bloße Nachahmung japanischer Werke, sondern den tiefgreifenden Einfluss dieser Kunst auf die gesamte westliche Kunstentwicklung.

Aber warum revolutionierten die japanischen Kunstwerke die westliche Malerei so grundlegend? Die Antwort liegt in einem radikalen Bruch mit allen etablierten Regeln der europäischen Kunst.

Der Schock des völlig Neuen

Europäische Künstler wurden seit Jahrhunderten in Renaissance-Traditionen ausgebildet. Perspektive sollte Tiefe schaffen, Schattierung sollte Volumen erzeugen, Symmetrie sollte Harmonie vermitteln. Die japanische Kunst brach all diese heiligen Regeln und schuf trotzdem (oder gerade deswegen) Werke von atemberaubender Schönheit.

Überleg mal, du wärst ein europäischer Maler des 19. Jahrhunderts, jahrelang ausgebildet in den strengen Akademie-Regeln, und plötzlich siehst du Bilder, die flach sind, aber trotzdem lebendig wirken. Bilder ohne Schatten, die trotzdem Form haben. Kompositionen, die "falsch" aussehen, aber irgendwie perfekt sind. Das muss entweder ein unglaublicher Moment der Erkenntnis oder ein persönlicher Angriff gewesen sein.

Die drei revolutionären Prinzipien der Ukiyo-e Kunst

Asymmetrische Kompositionen ersetzen starre Ordnung

Jahrhundertelang hatten europäische Künstler nach den Regeln der Renaissance gemalt. Zentraler Fluchtpunkt, ausgewogene Symmetrie, hierarchische Bildaufteilung. Die japanischen Drucke zeigten, es geht auch anders.

Plötzlich entdeckten westliche Maler die Kraft der asymmetrischen Komposition. Figuren konnten am Bildrand stehen, Motive durften angeschnitten werden, der Blickwinkel durfte ungewöhnlich sein. Diese neue Freiheit eröffnete ungeahnte Möglichkeiten, Bewegung und Spontaneität einzufangen.

Stell dir den Befreiungsschlag vor, den diese Werke auf die Künstler gehabt haben, die versuchten die westliche Kunst von ihren akademischen Zwängen zu befreien. Sie mussten diese unter Kritik und Spott aller der damaligen Zeit weiterentwickeln. Es muss eine Bestätigung für das eigene Vorhaben gewesen sein, das zeigt, dass Kunst mehr sein kann als jahrhunderte alte Tradition. Das muss sie mit Selbstbewusstsein und Tatendrang erfüllt haben.

Revolutionäre Farbgebung verändert alles

Die traditionelle europäische Malerei lebte von Licht und Schatten, von mühsam modellierten Übergängen zwischen hell und dunkel. Jahrhundertelang hatten westliche Maler versucht, die Realität durch Licht und Schatten nachzuahmen und griffen dabei auf dunkle, erdige Farben zurück, die allem einen düsteren Ausdruck verliehen.

Die vielleicht größte Entdeckung war die japanische Farbgebung. Anstatt Tiefe durch mühsame Schattierung zu schaffen, verwendeten Ukiyo-e-Drucke flache, kräftige Farbübergänge und schufen dadurch starke räumliche Wirkungen. Die japanischen Drucke zeigten einen völlig anderen Weg. Reine, unvermischte Farben, die nebeneinander stehen und trotzdem harmonieren.

Die Japaner zeigten, man kann mit reinen, strahlenden Farben genauso ausdrucksstark malen und gleichzeitig ganz andere Gefühle vermitteln. Europäische Maler erkannten plötzlich, man muss nicht die Realität kopieren, um Kunst zu schaffen. Man kann mit Farbe sprechen, Emotionen transportieren, Stimmungen erzeugen, ohne jeden Schatten zu malen.

Das Alltägliche wird endlich zu Kunst

Vielleicht am revolutionärsten war die Themenwahl der Edo-Zeit Kunst. Während europäische Künstler sich auf große historische Ereignisse, mythologische Szenen oder religiöse Themen konzentrierten, stellte Ukiyo-e die Schönheit des ganz gewöhnliche Leben in die Aufmerksamkeit des Betrachters. Geschäftige Stadtstraßen, stille Landschaften und intime Momente gewöhnlicher Menschen wurden plötzlich zu würdigen Kunstthemen.

Japanische Kunst zeigte, jeder Moment des Lebens kann kunstvoll sein. Ein Regenschauer, eine Frau beim Kämmen ihrer Haare, Arbeiter bei ihrer täglichen Arbeit, alles wurde zu würdigen Kunstthemen. Für europäische Künstler, die jahrelang nur historische oder religiöse Szenen malen durften, war das eine Befreiung. Plötzlich war das Leben selbst Kunst geworden.

Van Gogh und der Japonismus

Vincent van Gogh kam erst 1886 mit japanischen Kunstwerken in intensiven Kontakt, als er nach Paris zog, um seiner künstlerischen Passion zu folgen. Der Einfluss der Stadt und der Impressionisten, die bereits selbst vom Japonismus geprägt waren, transformierte Van Goghs Werk so dramatisch, dass man kaum glauben kann, dass es derselbe Künstler war.

In Paris wendete sich van Gogh dem damals aktuellen Kunststil Impressionismus zu. Unter diesem Eindruck hellte sich seine vormals dunkle Palette auf, und er begann, mit verschiedenen Maltechniken zu experimentieren. Gleichzeitig lernte er japanische Kunstdrucke kennen und begann sogar sie im großen Stil zu sammeln. Er stellte seine Sammlung sogar im Tambourin aus, ein Treffpunkt vieler Künstler zur damaligen Zeit.

Der Einfluss der europäischen Malerei ist besonders in der düsteren Farbpalette seiner frühen Werke sichtbar. Gleichzeitig schwang in seiner frühen Malerei bereits etwas Eigenständiges mit, das nur darauf wartete, weiterentwickelt zu werden. Der Japonismus war für Van Gogh der Katalysator, der ihm zu dem Stil verhalf, für den ihn jeder heutzutage kennt.

Van Goghs Stilwandel: Vor und nach dem Japonismus

Ein Vergleich zweier Bilder macht das deutlich:

1885 - "Die Kartoffelesser" Was siehst du in diesem frühen Van Gogh? Im Vordergrund markiert die rechte Tischkante eine klare Grenze und definiert die erste Bildebene. Der Mittelgrund wird von den sitzenden Personen beherrscht, die um den Tisch versammelt sind und das eigentliche Herzstück der Szene bilden. Im Hintergrund begrenzen die Wände den Raum und schaffen einen geschlossenen, fast bedrängenden Rahmen.

Die Lampe im Zentrum wird zum dramaturgischen Mittelpunkt. Sie spendet Licht und erzeugt gleichzeitig die Schatten, die für räumliche Tiefe sorgen. Der Bildausschnitt wirkt beengend, erlaubt aber gleichzeitig eine klare Maßstabseinschätzung, was die Räumlichkeit zusätzlich verstärkt.

Stilistisch dominieren dunkle, erdige Töne das gesamte Werk. Braun, Schwarz, gedämpftes Gelb durchziehen die Komposition. Die Perspektive folgt klassischen Regeln mit einem zentralen Fluchtpunkt, der das Bild traditionell europäisch wirken lässt. Die drei Bildebenen sind klar voneinander getrennt und schaffen eine tiefe, dreidimensionale Wirkung.

1887 - "Schwertlilien Stillleben" Nur zwei Jahre später eine völlige Transformation. Im Vordergrund breitet sich eine einheitliche Farbfläche aus, die bewusst unspezifisch gehalten ist und nur einen Zweck erfüllt. Die Farbe der Lilien, die sich fast alle oberhalb der Trennlinie befinden, auch nach unten zu transportieren und einen harmonischen Übergang zu schaffen.

Der Mittelgrund wird komplett von der Vase mit den Schwertlilien beherrscht. Der Bildausschnitt ist so gewählt, dass Blume und Vase gerade so hineinpassen, mehr nicht. Im Hintergrund findest du nur noch eine weitere Farbfläche, die für sich genommen uninteressant wirkt.

Stilistisch hat sich alles verändert. Leuchtende, strahlende, sanfte Farben verteilen sich über die gesamte Leinwand. Schwarze Konturen umgeben alles und schaffen klare Abgrenzungen. Dem Bild fehlt jede Form von Tiefe, es ist bewusst flächig gearbeitet und überzeugt durch einfache Schönheit.

Dein Blick bekommt keine Möglichkeit, sich auf etwas anderes zu konzentrieren als auf die Blüten. Hintergrund und Vordergrund sind nur noch Farbflächen, die in ihrer Zusammenwirkung den Ausdruck verstärken. Aber verlieren kannst du dich in den Nuancen der Farben, die Van Gogh für Stängel und Blüten gewählt hat. Sie stechen aus der schlichten Komposition hervor und laden zum Bewundern ein.

Die Renaissance-Regeln? Komplett aufgegeben zugunsten japanisch inspirierter Flächigkeit.

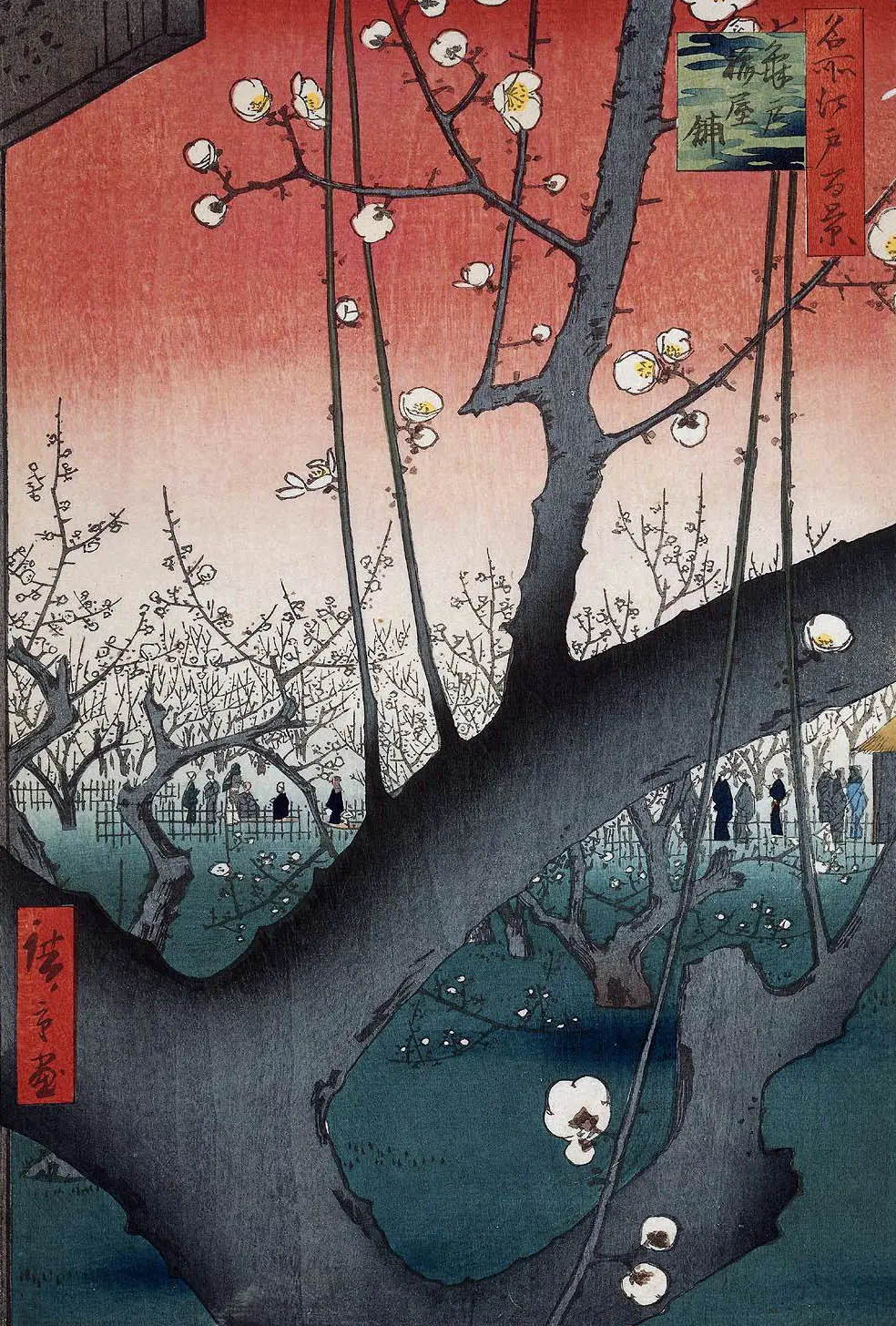

Van Goghs japanische Obsession

Van Gogh sammelte obsessiv japanische Drucke und studierte jeden Aspekt ihrer Technik. 1887 fertigte er eigene Interpretationen von Hiroshige-Werken an. Seine "Kurtisane" basierte direkt auf einem Druck von Keisai Eisen. "Blühender Pflaumenbaum" war eine liebevolle Neuinterpretation von Hiroshiges Pflaumenblüten-Druck.

Was mich als Künstler besonders fasziniert ist, dass Van Gogh die japanische Komposition bewahrte, sie aber mit seinen charakteristischen, wirbelnden Pinselstrichen neu auslegte, die sich auch erst nach der intensiven Auseinandersetzung mit der japanischen Kunst entwickelten. Er übernahm die Flächigkeit der Ukiyo-e und flachte seine Kompositionen bewusst ab, um ihnen ein grafischeres, zweidimensionales Gefühl zu verleihen.

Für Van Gogh war Japan mehr als nur künstlerischer Einfluss, es wurde zu seinem spirituellen Ideal. Er schrieb einmal "Meine ganze Arbeit basiert bis zu einem gewissen Grad auf japanischer Kunst." Obwohl er Japan nie besuchte, sah er es als Paradies für Künstler.

Über seinen Aufenthalt in Arles schrieb Van Gogh voller Begeisterung "Ich brauche hier keine Ukiyo-e aus Japan. Ich bin hier in Japan. Ich muss nur meine Augen öffnen und die Eindrücke malen, die ich bekomme." Die Euphorie in seinen Worten ist förmlich spürbar.

Claude Monet und der Japonismus

Claude Monet war einer der führenden Pioniere des Impressionismus und gleichzeitig einer der leidenschaftlichsten Sammler japanischer Kunst. Er besaß Hunderte von Ukiyo-e-Drucken und studierte sie mit wissenschaftlicher Gründlichkeit.

Erste Begegnung mit japanischer Kunst

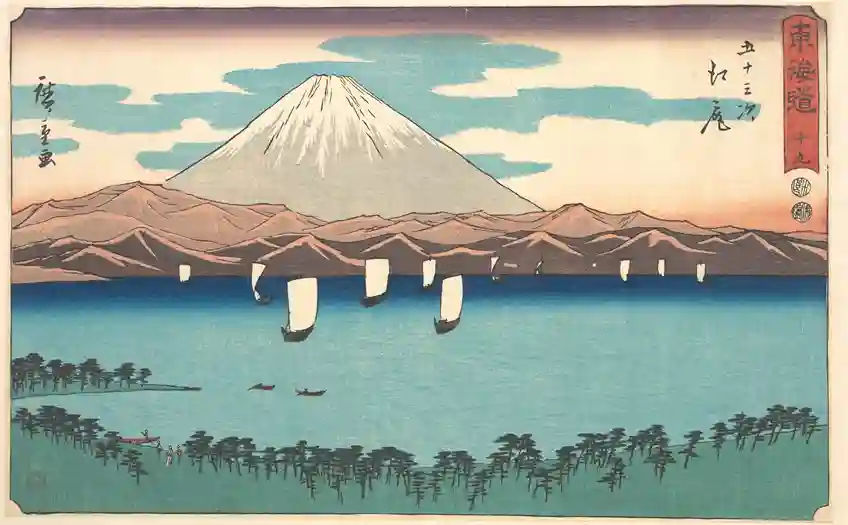

Den ersten Kontakt hatte Monet 1870 durch seinen Freund James McNeill Whistler in London, wohin er vor dem Krieg zwischen Frankreich und Preußen geflohen war. Whistler malte damals ein Bild, das die Komposition aus Hokusais berühmter Serie "36 Ansichten des Berges Fuji" übernahm.

Monets Transformation der Landschaftsmalerei

Der wahre Einfluss zeigte sich aber in Monets Landschaftsmalerei. Er übernahm nicht nur oberflächliche Elemente, sondern transformierte systematisch seine gesamte Herangehensweise an die Malerei.

Die asymmetrischen Kompositionen und hohen Blickwinkel der Ukiyo-e-Drucke findest du überall in seinen späteren Werken. Besonders deutlich wird das in seiner berühmten Seerosen-Serie und seinen Gemälden der japanischen Brücke. Anstatt traditioneller zentraler Perspektiven wählte Monet oft unkonventionelle Ausschnitte und Bildformate.

Um 1890 beschäftigte sich Monet intensiv mit der japanischen Idee der Serie. Japanische Künstler schufen oft Serien zu einem Thema, um verschiedene Stimmungen und Ansichten einzufangen. Diese Idee ließ sich ideal mit dem Vorhaben der Impressionisten, Lichtverhältnisse zu malen, in Einklang bringen.

So entstanden Monets verschiedene Ansichten seiner Heuhaufen, der Kathedrale von Rouen und natürlich die Seerosen-Bilder. So musste Monet keine Zeit damit aufbringen, seine Motive zu suchen, sondern konnte diese gleich bleiben, unter freiem Himmel, oft aus der gleichen Perspektive immer wieder malen, nur mit anderen Lichtverhältnissen. Seine berühmtesten Werke, alle auf die Idee der Serien und damit direkt auf Japan zurückzuführen.

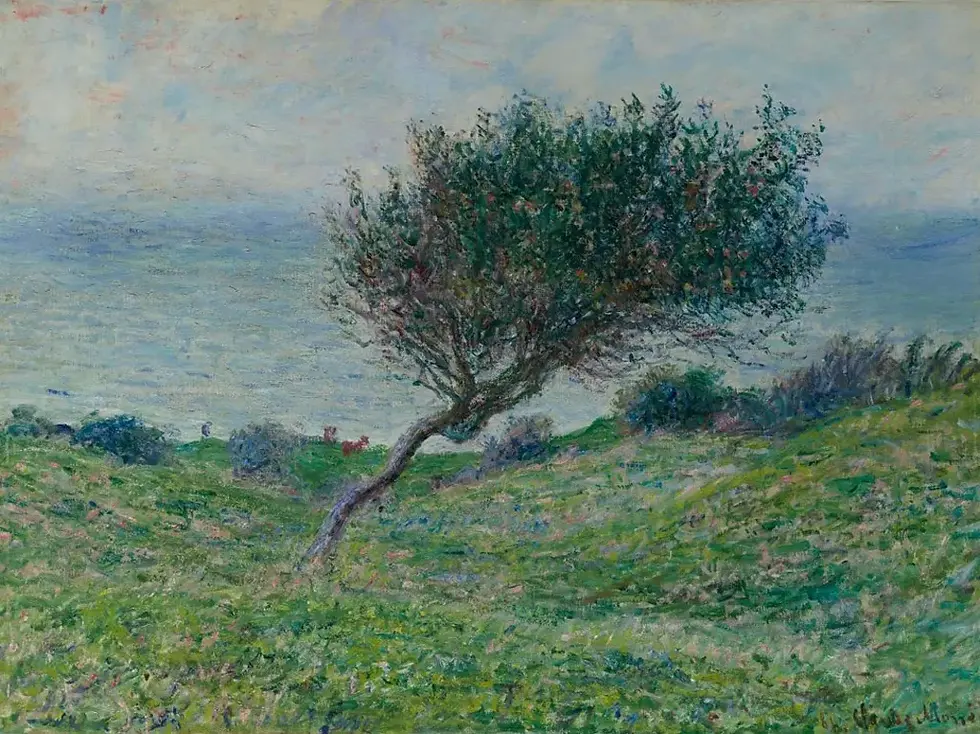

Monet Stilwandel: Vor und nach dem Japonismus

Auch hier macht der direkte Vergleich zweier Bilder Monets, den Unterschied deutlich:

1865 – "La Pointe de la Hève" Was siehst du in diesem frühen Monet? Im Vordergrund dominieren Menschen und Pferde, die als Maßstabsgeber fungieren und dem Betrachter die räumliche Dimension vermitteln. Sie führen deinen Blick systematisch in die Tiefe des Raumes, der sich zentral im Mittelpunkt des Bildes entfaltet.

Der Mittelgrund zeigt das zurückweichende Meer bei Ebbe, während sich im Hintergrund der Horizont als statische, klare Grenze zwischen Meer und Himmel zieht. Darüber bricht der Himmel dramatisch auf und verstärkt die perspektivische Tiefenwirkung zusätzlich.

Stilistisch wirkt das gesamte Werk wie ein Relikt der Renaissance-Tradition. Gedämpfte, erdige Töne durchziehen die Komposition, über allem liegt ein grünlicher Schleier, der die Stimmung des Bildes trübt. Die Malweise folgt den klassischen europäischen Regeln der Perspektive und Raumdarstellung.

1881 – "La côte à Trouville" Und was siehst du auf diesem Bild, das 16 Jahre später entstanden ist? Im Vordergrund steht ein Baum, aber nicht gerade und statisch, sondern gebeugt vom Wind, der an dieser Küste herrschen muss. Dieser Baum wird zum Fokus des Bildes und lässt kaum eine Proportionseinschätzung der Umgebung zu.

Der Mittelgrund zeigt eine dynamische Küstenlinie, wo Land und Meer nicht mehr durch eine strikte Linie, sondern durch die Farbe getrennt werden. Im Hintergrund verschmelzen Himmel und Meer zu einer Einheit, so dass der Übergang nur noch zu erahnen ist.

Stilistisch hat sich alles verändert. Leuchtende, helle Farben strahlen auf der Leinwand. Grün dominiert zwar immer noch, aber nicht mehr als alles überlappender Schleier, sondern gezielt und kraftvoll eingesetzt. Die Pinselstriche sind ebenso dynamisch wie der Bildausschnitt selbst.

Besonders raffiniert ist die farbliche Trennung von Blau und Grün, das nur durch die Baumkrone unterbrochen ist, als einziges Element des Baumes im Himmel. Ein stilistisches Mittel, das deine Aufmerksamkeit magnetisch auf den Baum zieht.

Japonismus der Ursprung des Impressionismus

Der Japonismus war weit mehr als eine Mode oder ein vorübergehender Trend. Er stellte die Grundfesten der europäischen Kunst in Frage und schuf völlig neue Möglichkeiten künstlerischen Ausdrucks, die besonders im Impressionismus ihre Vollendung fanden.

Wir können die Auswirkungen von Japans Öffnung zum Westen nur erahnen. Eine andere Kunst hatte sich über 200 Jahre völlig parallel zur westlichen entwickelt. Was für ein unermesslicher Reichtum an Inspiration und Bestätigung das für europäische Künstler gewesen sein muss, die aktiv versuchten, die streng geregelte Kunst Europas weiterzuentwickeln.

Für mich ist es heute, in einer so vernetzten Welt, unmöglich, etwas Vergleichbares nochmal zu erleben. Wir haben keine unentdeckten Kulturen mehr, keine künstlerischen Traditionen, die jahrhundertelang im Verborgenen blühten. Es scheint, als wurde alles schon gesehen und alles schon mal gemacht. Daher war der Einfluss des Japonismus revolutionär und ist bis heute ein fester Bestandteil unserer visuellen Kultur geblieben.

Was als simple Nachahmung japanischer Tradition begann, entwickelte sich über die Jahre zu einer eigenständigen Interpretation japanischer Kunstprinzipien. Jeder Künstler fand seine individuelle Bildsprache.

Die Aufnahme der unterschiedlichen Einflüsse basierte auf gegenseitigem Respekt und führte daher zu einer dauerhaften Verwebung beider Kunsttraditionen. Interessant dabei, während Ukiyo-e-Drucke in Europa als neuartig galten, waren sie in Japan bereits aus der Mode gekommen. Dort entdeckte man stattdessen die westliche Fotografie für sich.

Es gab auch kritische Stimmen, die behaupteten, Japan passe sich durch die Öffnung zu schnell an den Westen an und gebe die eigenen Traditionen auf.

Die Geschichte des Japonismus lehrt uns etwas Wichtiges über künstlerische Entwicklung. Die größten Durchbrüche entstehen oft, wenn Künstler etablierte Regeln hinterfragen und sich von anderen Kulturen inspirieren lassen.

Van Gogh, Monet und ihre Zeitgenossen entwickelten sich weiter, weil sie den Mut hatten, gegen die Kunst ihrer Zeit zu arbeiten. Sie "kopierten" nicht einfach japanische Werke, sondern ließen sich davon inspirieren, um ihre eigene Bildsprache zu entwickeln. Aus fremden Einflüssen schufen sie langfristig etwas völlig Neues und Persönliches.

Diese Erkenntnis kann auch heutigen Künstlern helfen, die sich weiterentwickeln möchten. Viele glauben fälschlicherweise, sie müssten alles aus sich selbst heraus erfinden. Dabei ist es völlig legitim, sich von anderen Künstlern inspirieren zu lassen und einzelne Elemente für die eigene Kunst zu adaptieren.

Inspiration ist nicht dasselbe wie Plagiat. Was einen Künstler einzigartig macht, ist die Art, wie er verschiedene Einflüsse filtert, kombiniert und durch seine persönliche Sichtweise transformiert. Genau das machten die vom Japonismus beeinflussten Maler auch.

Häufig gestellte Fragen zum Japonismus

Was ist Japonismus?

Japonismus bezeichnet den tiefgreifenden Einfluss japanischer Kunst auf die westliche Kunstentwicklung im 19. Jahrhundert. Der Begriff wurde vom französischen Kunstkritiker Philippe Burty geprägt und umfasst mehr als nur Nachahmung. Er beschreibt eine komplette Transformation europäischer Kunstprinzipien durch den Kontakt mit japanischen Ukiyo-e-Drucken.

Welche Künstler waren vom Japonismus beeinflusst?

Die bekanntesten vom Japonismus beeinflussten Künstler sind Vincent van Gogh, Claude Monet, Paul Gauguin und Henri de Toulouse-Lautrec. Viele von Ihnen wurden durch die japanischen Holzschnitte inspiriert. Monet und van Gogh sammelten diese ebenfalls aus Leidenschaft.

Wann begann der Japonismus?

Der Japonismus begann nach 1853, als Japan durch amerikanischen Druck seine Häfen öffnete und die jahrhundertelange Isolation beendete. Es dauerte aber seine Zeit, bis er sich vollständig entfaltete. Die Pariser Weltausstellungen von 1867, 1878 und 1889 trugen zur Faszination für japanische Kunst bei und machten sie einem breiten europäischen Publikum zugänglich.

Kommentare